先日、宮崎駿の最新作「崖の上のポニョ」をようやっとテレビで見ました。色々と感じることがあったので、一筆したためます。

「崖の上のポニョ」を見て一番最初に思ったのは、なぜ宮崎駿はこの歳になってこんな作品を作ったのだろうという疑問でした。「なぜ」というより「やはり」と言いたい気もしますし、そのまま「なぜ」と問いたい気もします。

さて、「崖の上のポニョ」の分析においては、すでに「これは神話をモチーフにしている」というものがすでにあるんではないでしょうか。神話ではなく、「輪廻」とかに言い換えてもいいかもしれません。

そうした分析はさておき、僕が「崖の上のポニョ」を見て一番最初に思い出した作家はロラン・バルトと坂口安吾でした。

おそらく「崖の上のポニョ」に対して数多なされているであろう神話的分析(物語の構造分析)については、おそらく概ねが合っているんでしょう。僕もバルトを思い出しました。それはエリアーデでもいいですし、フライでもいいです。物語について語っている人々を論拠に上げる限り、それはおそらく間違っていないでしょう。

というわけで、この極度に様式化された「崖の上のポニョ」を見て、その構造を言い当てることはそんなに難しくないと思います。これは死んだ人達の物語なんだよ、と。

誰が死んだのかについては諸説あるでしょうが、僕はポニョが金魚に戻ってしまうトンネルが分水嶺だと感じました。その入口には赤子がいて、そこを逆行したポニョは「私ここ嫌い」と呟く。これを産道(生まれる道)のメタファーと取ることもできますし、三途の川(死ぬ道)のメタファーと取ることもできます。僕はそのどちらかというより、その両方を混同して描くことこそが、「崖の上のポニョ」がもたらす違和感の根源だと思います。

坂口安吾は「文学のふるさと」において、シャルル・ペロー(だったかな?)の「赤ずきん」を引用して、こう主張しています。文学の根源的な力はアモラル(道徳の不在)であることにある。くだらない道徳や倫理観から自由になったところにその価値がある。

僕はこれを読んだとき、ちょっと否定神学的で不毛な主張だな、と思いました。この思いは今も変わりません。少なくとも、今の僕にとっては。

「崖の上のポニョ」はとてもアモラルな物語です。基本的にはこれまでの宮崎駿の物語がそうであったように、「狐の嫁入り」と同じ構造です。ただ、これまでの物語と異なる点は、「二人ともあちら側へ行ってしまった」という点ではないでしょうか。

これまでの宮崎作品においても、こうした「異世界との接触」は描かれて来ました。

| タイトル | こっち側の人 | あっち側の人 | 帰結 |

|---|---|---|---|

| 風の谷のナウシカ | ユパかアスベル | ナウシカ | ナウシカはあっちに行っちゃった |

| 天空の城ラピュタ | パズー | シータ | 二人とも戻ってきた |

| となりのトトロ | さつき、メイ | トトロ | さつき・メイはこっちに帰ってくる。でもちょっと怪しい… |

| 魔女の宅急便 | とんぼ | キキ | キキがこっちでなんとか生活する |

| 紅の豚 | フィオ、ジーナ | ポルコ・ロッソ | ポルコ・ロッソはこちら側へ戻り、フィオを選ぶ(うろ覚え) |

| もののけ姫 | アシタカ | サン | アシタカはサンと別れ、こちら側へ戻ってくる。これが一番好き。 |

| 千と千尋の神隠し | 千尋 | ハク | 千尋はハクから何かを教わり、こちらへ帰ってくる。男女の性別が「もののけ姫」と逆。 |

| ハウルの動く城 | ソフィー | ハウル | 見てないからわからない |

| 崖の上のポニョ | 宗介 | ポニョ | 宗介はポニョのいるあちら側へ行く。 |

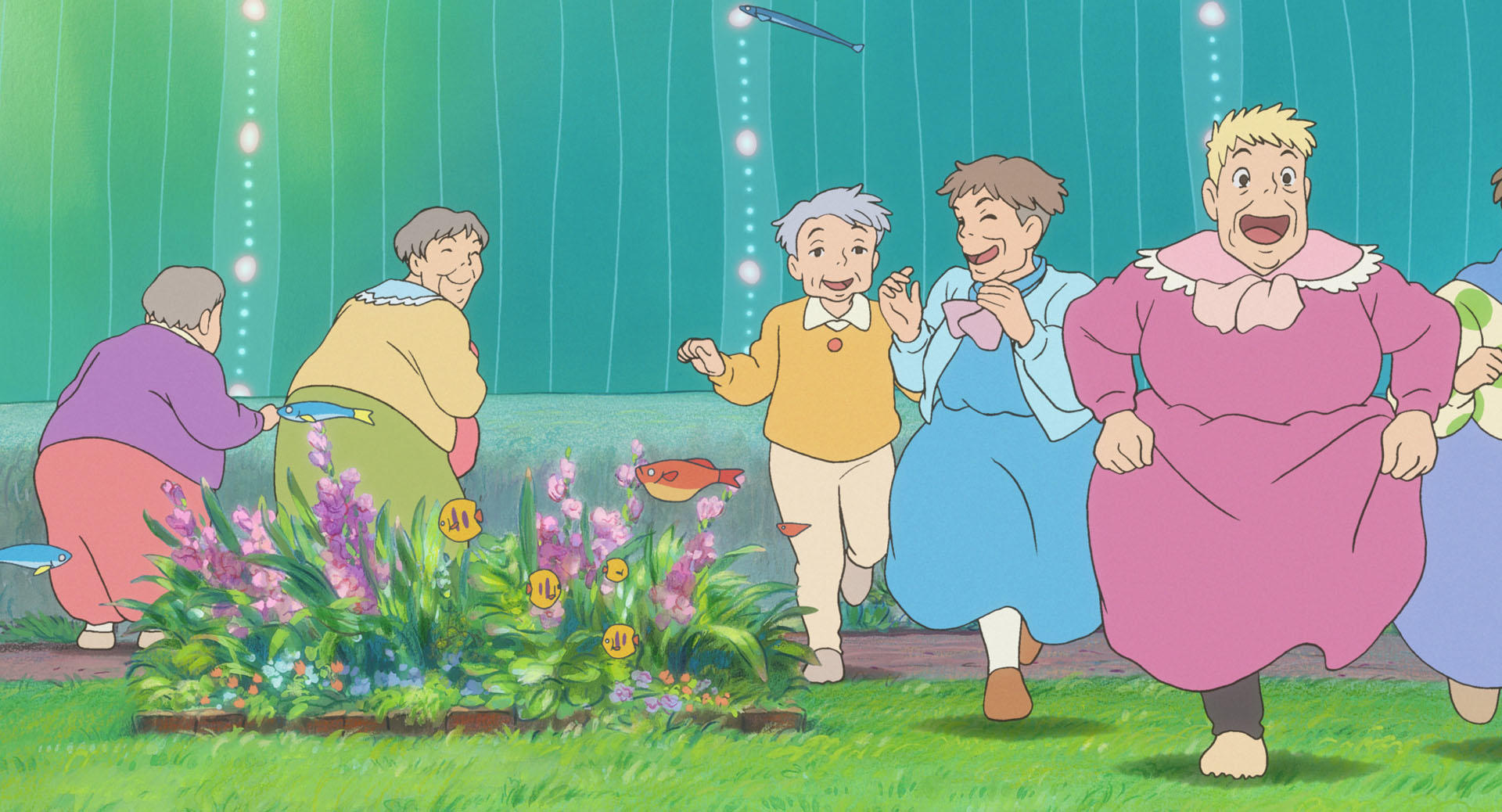

これが僕の理解する宮崎作品なんですが、僕が見た限りでは、「崖の上のポニョ」が一番アモラル(無道徳)だと感じました。なぜなら、二人ともあっちへ行ってしまうからです。そこには別れの辛さを経験することによる成長、つまり失うことによって得るものが描かれていません。最後に描かれる宗介とポニョの住む世界は、まるで楽園のようです。それこそ、「新世紀エヴァンゲリオン」のアスカだったら、「気持ち悪い」と言うぐらいの楽園です。そこでは老婆が走り出し、すべてが許されています。

さて、坂口安吾がアモラルを称揚したということはすでに述べましたが、僕が大学の頃、この主張に真っ向から反論した人がいました。ランボー研究者として有名な中地義和先生です。

それは中地先生のバルトの遺作「明るい部屋」を読む授業でのことでした。ある学生が安吾の「文学のふるさと」を挙げ、バルトの姿勢を批判したのです。

中地先生はその主張に対し、「安吾が言うほど『赤ずきん』はアモラルではない」と主張しました。安吾によればアモラルである「赤ずきん」も決して道徳から無縁でない。「赤ずきん」は他でもない、情操教育であり、「知らない人についていくと殺されちゃうよ」という訓話であるわけです。

さて、坂口安吾の「赤ずんきん」分析が単純に間違っていたとしても、安吾がミスリードしたのにはそれなりの理由があるように思います。

物語から遠く離れることを多くの人はできない、というのがその理由です。

そして、物語から遠く離れることが必ずしもいい物語を作る能力とは直結しないということは、安吾が優れた物語作者であったことからも明らかです。

こういうのをセレンディピティというんですかね。

繰り返しになりますが、「文学のふるさと」云々の論争は、「バルトの『明るい部屋』を読む」という授業で出てきました。

安吾とバルトという組み合わせは非常に示唆的でした。

バルト最後の作品である「明るい部屋」は写真論ですが、その文体(スティル)はそれまでの作品と趣を異にしています。バルトに顕著だった「第三の選択肢を提示することによる二項対立の克服」という手法を捨て去り、「母について語ることの重要性」へと向かっていく。それが「明るい部屋」の本質であったように僕は思います。

私小説(ロマン)の手法を晩年のバルトが取り入れようとした。そして、それはまだ萌芽の段階だったというのに、バルトは母の後を追うように交差点で事故死した。まるで、自らが積み上げてきた記号の城から文体の発見へと至る旅を自ら終えるように。

作家の人生というのは、自分の文体を見つけ出す旅です。その試みのほとんどは失敗するのでしょうが、幸運にもそこへ行き着いた人が偉大な作家となります。ただ、人生の終りが旅の終りではなく、旅が終わっても人生が続くということはありえるのではないでしょうか。

宮崎駿という国民的アニメーターが、その人生を終えつつあるというのは事実だと思います。そして、その彼が晩年に近い今、どうして「崖の上のポニョ」を世に問うたのか。

年を取るに連れ、あちら側が身近になるというのは、僕にもわかる気がします。たぶん、そうなんでしょう。ほとんどの作家はそのような傾向を持つんではないでしょうか。

僕は「崖の上のポニョ」は老人・弱っている人向けのアニメだと感じました。そういう人にとってはたぶん最高のメッセージだと思います。

ただ、それを子どもたちに向けて発信するのは、ちょっとちぐはぐだったんじゃないかな、と思います。つぶさにすべてを理解し、喜んであの世に旅立つ子供になりたいなんて、ほとんどの子供は思っていないでしょう。

やっぱり、宮崎駿とて万能ではなく、すでに旅を終えてしまったのかな、と思いました。宗介もポニョも物分りが良すぎて、老成しすぎている感がありました。気持ち悪いぐらいに。

「崖の上のポニョ」は、何もかもわかっている大人たちが「うんうん」と涙するものを子供向けとしてパッケージングしたものだというのが、僕の感想です。

ただ、肯定的に捉えれば「むしろ老人の愚行が聞きたい©大江健三郎」という言葉のとおり、これも偉大なクリエーターに許された特権なのかもしれませんね。