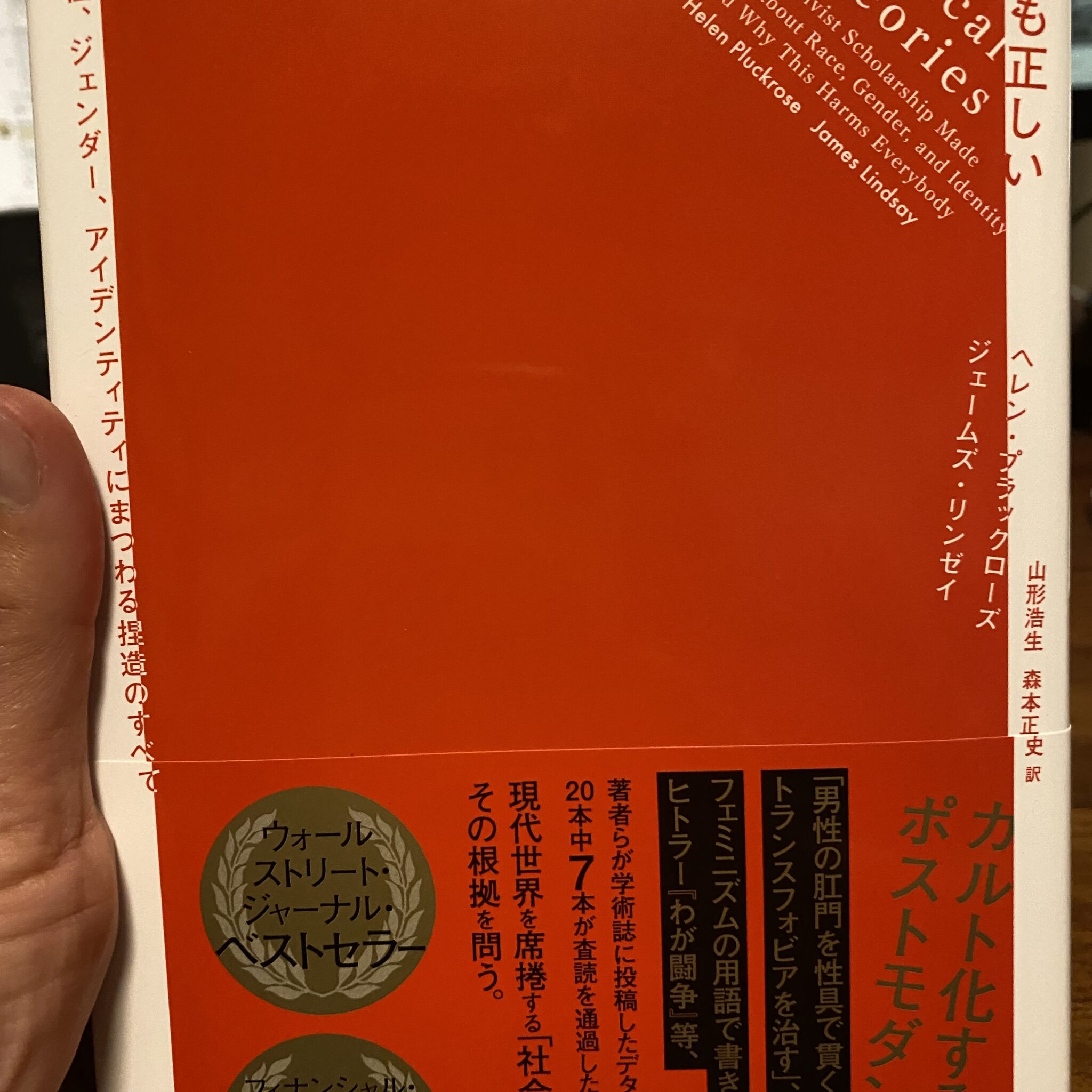

早川書房から出た『「社会正義」はいつも正しい 人種、ジェンダー、アイデンティティにまつわる捏造のすべて』を読みました。早川のnoteに掲載された山形浩生による解説が炎上したために版元が撤回するという事態になり、それが本書の題材とする「ポリコレ」「キャンセルカルチャー」を体現していたという意味で面白かったですね。

Product details are currently unavailable. Click the link to view on Amazon.

さて、本書が題材とするのは、フェミニズム・人種差別などの最近「ポリコレ」と呼ばれる一連の事象が引き起こす炎上事件を中心に、それらの「理論」がどういった思想的源流を持っているのかについて解説した本です。この「理論」とカギカッコをつけるやり方、僕があたかも「そうしたフェミニズムはほんものの理論ではない」と主張しているように見えてしまうので説明しておきますと、本書では「理論」「思想」といった感じでカギカッコが振られているからですね。

ではその思想的源流はなにかというと、「ポストモダン哲学」です。具体的にはミシェル・フーコーやジャック・デリダといった、1980年代に隆盛を極めたポストモダン哲学(日本では「ニューアカ」と言われました)が廃れたと思いきや、実はポリコレ界隈で生き残っていた、という筋立てですね。

たしかに、フーコーとかは『狂気の歴史』なんかで顕著なように、「狂気は科学の発達とともに精神病として権力に規定されるようになった」という語り口をしますが、この中で重要なポイントとしては、以下の通りです。

- 科学批判。科学それ自体が権力の介入の手段になっている。

- 脱構築。権力は直接的な介入ではなく、「構造」を用意する。特定の精神状態にある人が「精神病」と判断されて精神病院に入院させられる制度を権力は作り上げる。この「構造」を看破するのが1960年代に流行った構造主義ですが、この構造を破壊することを目指したのが「脱構築」であるポストモダン哲学である、というのが僕の理解です。本書では、この破壊を目指す脱構築そのものに活動(アクティヴィズム)が内含されていると書かれています。

- 韜晦な言語。要するに、言葉遣いが非常に難しい。言語体系それ事態が構造であり、権力の用意したものであるので、ポストモダンの人たちは新造語を連発し、なおかつ既存の語彙に対して非常に挑戦的です。

特に科学批判はオカルトと相性がよく、ポストモダン哲学が持つ独特の神々しさと相性がよいのでは、という気が個人的にしています。

で、本書ではどういったポリコレ思想がポストモダン哲学の影響を受けているかというと、五章にわけて説明しています。

- ポスト・コロニアル理論 これはかつて植民地だった場所における哲学、つまり被征服者のための哲学ですね。アフリカが西欧諸国から独立して「はいよかったね」となるかというとそういわけではなく、独立した後もなぜかコートジボワールではフランス語で話していて、現地語で話す人は「二流の国民」と位置付けられたりします。この問題について考えるのがポスト・コロニアルです。日本だとアイヌや沖縄などが該当するでしょうか。

- クィア理論 「クィア Queer」というのは、「奇妙な」「風変わりな」みたいな意味ですが、基本的には性的マイノリティのことを指します。LGBTQのQですね。LGBTは「レズビアン」「ゲイ」バイセクシャル」「トランスジェンダー」ですが、それに当てはまらないのが全部クィアです。つまり、「普通の性」ではない人全部が含まれる感じでしょうか。もちろん、この文書を書いている僕は「普通」にはちゃんと括弧をつけてますよ!

- 批判的人種理論・インターセクシュアリティ 新しい人種理論。インターセクシュアリティというのは、「交差性」という意味で、たとえば「黒人」という既存のマイノリティ属性に「女性」というマイノリティ属性が加わると、それはさらに重要になるというやつですね。

- フェミニズム フェミニズムはポストモダン哲学の頃から前面に押し出されていたような気がしますし(ジュリア・クリステバとか)、活動家もたくさんいてラジカルな発言(例・ペニス全部切り落とせ)も多かったと思います。なので、本書では紙幅は少なめ。

- ファットスタディーズ・障碍学 ファット・スタディーズはルッキズム批判として最近よく目にしますが、「太っているから美しくないというのがおかしい」というやつですね。障害学は「障碍があるからといって不幸ではない」という考え方です。

それぞれの思想的源流の解説については、かなり説得的でした。元ネタそれねー! という感じです。

ただ、大学生の頃から哲学書などを読んでいた僕のような人間は「急にクィアってなんだ?」「ファロス? おちんちんのことか?」という「なんでこのみすず書房から出ている本は難解なことが書いてあるのだろう」と思いながら色々と読んできた上で、ソーカル事件のような本を読み、「ポストモダンとはなんだったのか?」という総括(ポストモ断捨離)をした上で、今こうしてこの本を読み、色々と納得がいったのですが、予備知識なしでどう思うかはちょっと微妙ですね。バックラッシュ(反動)に気持ちが持ってかれちゃうんじゃないかなー。

冒頭で触れた通り、山形浩生の解説が炎上しましたが、それはまあ、ああいう書き手だし、同情もないのですが、そもそも本書の8-10章に通底する「リベラリズムこそ至高」という主張には「言ってることはわからなくないが、それ通じますか?」という感想を持ってしまいました。やはり共著者の一人が数学者というのも関係しているんですかね。副題も元は“How Activist Scholarships Made Everything About Race, Gender, and Identity——and Why This Harms Everything”なので、直訳すれば「学のある活動家がいかにして人種・ジェンダー・アイデンティティのすべてを規定したか——そしてそれがなぜすべてをダメにするのか」という感じなので、「捏造」というニュアンスはないですよね。

いまから二十年近く前、東大の友人たちと飲んでいた時に理系の人が「そもそも科学とはー」みたいな感じで大説教をぶちかましてきたことがあって、僕としては普通に科学に信頼を置いていたのですが、そいつがムカついたのでクーンのパラダイム・シフトなどの科学哲学的概念を持ち出して無理やり論破し、謝らせたことがありました。また、高校時代の友人(医者)の結婚式に参加したときも、聞いたこともない地方国立医大の人が「東大、文系の人ね」みたい謎マウントをとってきたのですが、科学の側の人間もかなり悪だぞという気はしますね。

なんにせよ、分断という現代を語るうえで欠かせない現象の一片にいる人が、別の一片について一生懸命語ったという点で非常に面白い本です。

ところで、本書ではカギカッコがものすごく多様されています。いつの時代からか、傍点をたくさんふったり、カギカッコを使ったり、果ては〈ヤマカッコ〉や〝ダブルミニュート〟まで使いわけたりするのが頭のいい人の文章の特徴になっていて、いまでは日本人の論客でもエアクォート(クォーテーションマークをジェスチャーで示す)を使っていたりします。

これは「文字の文化」が動画を前提として「声の文化」に侵犯してきた例として興味深いですね。

なんにせよ、本書は現代をあらわす分断の、それも本来はどっちかというと仲間寄りの人たちによる諍いの例として、読んでおいて損はないと思いました。終わり。